※ 毎朝、5分以内で読める書籍の紹介記事を公開します。

目次

書籍情報

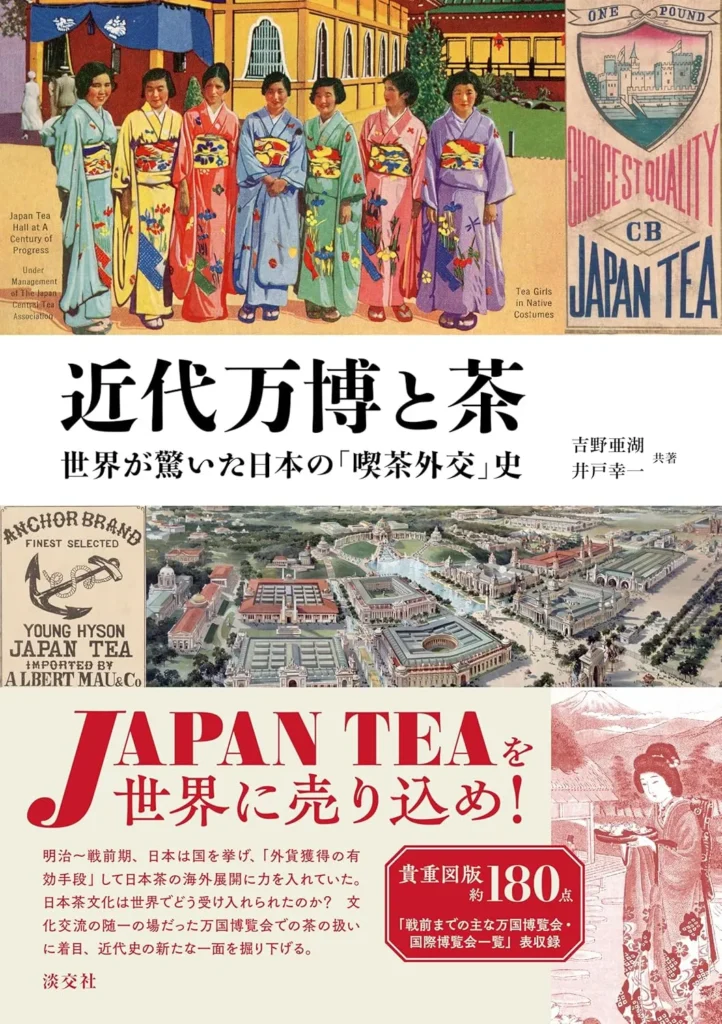

近代万博と茶

世界が驚いた日本の「喫茶外交」史

吉野亜湖

静岡大学非常勤講師。茶道家。

井戸幸一

(株)乃村工藝社所属。プランニングディレクター。

元美濃加茂市民ミュージアム学芸員。

淡交社

- はじめに /吉野亜湖 井戸幸一

- 第1章 第2回パリ万国博覧会 (1867) / 吉野亜湖

- 「日本」 が初めて展示された万博 ロンドン万国博覧会

- 日本人が初めて見た万博

- イギリス側の評価

- 日本の万博デビューと日本茶

- 茶器の出品

- 佐賀藩と薩摩藩の茶器

- パリに出現した江戸の茶店

- 地図から見る日本の茶屋 ナポレオン3世の茶室

- 第2章 ウィーン万国博覧会 (1873) / 吉野亜湖

- 初めての日本館での茶道具展示

- 販売も展示も大盛况

- 写真帖が伝える茶器

- 写真帖に見る茶

- 出品茶の産地

- 松尾儀助と紅茶

- 抹茶も出品目録に

- 和紅茶のルーツは海外向け

- 【コラム】 佐賀と紅茶

- 番外編 日本茶推しのオーストリア人

- [表] [ウィーン万博出品リスト]

- [コラム] 起立工商会社とゴッホ

- 第3章 フィラデルフィア万国博覧会 (1876) / 吉野亜湖

- 日本の展示は驚異の宝庫

- 世界へ向けて茶道を発信

- 農業館の日本展示はハンサム

- 日本茶はカラフル

- 黒茶と青茶

- 真色の緑茶とは?

- 教育及び知学としての茶道

- [コラム]教草

- 第4章 第3回パリ万国博覧会 (1878)/吉野亜湖

- 「素朴な雰囲気」の日本パビリオン

- パリ万博の茶室とは

- 前田正名と茶

- フランス語で伝えられた茶道の歴史

- 若き鈍翁

- 「農家」でお茶会?

- ヨーロッパにはインド製法の紅茶を

- セーヴル陶磁器美術館へ行った茶道具

- 万博ファンディング

- 第5章 シカゴ万国博覧会 (189) / 吉野亜湖

- 鳳凰殿の中の茶室

- 茶道と禅

- 喫茶店で広告

- 日本喫茶店の概要

- 日本喫茶店は大人気

- 喫茶店のお茶

- 抹茶席のようす

- 外国人は「抹茶」 をどう受け取った?

- 煎茶をカップ&ソーサーで

- 外国の喫茶店

- もう一つの喫茶店

- 日本茶のインフルエンサー

- 不死鳥の庭

- 【コラム】 シカゴ万博の入賞茶

- 第6章 セントルイス万国博覧会(1904)/吉野亜湖

- 日本パビリオン

- 金閣喫茶店と茶器陳列所

- ヘレン・ケラーと日本茶

- 坂東玉三郎と喫茶店

- スペインの宮廷より厳しい作法

- 一杯から平和を

- 岡倉天心の講演

- 農業館の中の茶道

- 日本村の喫茶店

- 星一と Tea Ceremony

- [コラム] 奮闘する静岡茶

- 第7章 サンフランシスコ万国博覧会(1915)/吉野亜湖

- ショートケーキにアップルバイ

- ティーガールの活躍

- 加熱する新聞報道

- 独立した茶室

- 精神を養う庵にて

- 「茶の本」 の影響

- 意外な副産物

- 茶業界にとっての茶道

- 日本茶の美味しいレシピ

- 里帰りできるパビリオン

- 第8章 シカゴ万国博覧会 (1933-1934) / 吉野亜湖

- アメリカを魅了した抹茶アイスティー

- 日系人考案のメニュー

- 抹茶はアイスで煎茶はホットで

- 活躍する日系2世

- 茶室の命名者はあの益田鈍翁

- お点前の担当者

- 茶道で日本茶を売る?

- アメリカ人記者が見た茶道

- ラジオ実況もされた茶道デモンストレーション

- 江戸風のお茶屋で販売

- 附章 台湾喫茶店と万博/井戸幸一

- 内国博覧会に見る 「台湾喫茶店」の基本モデル

- パリ万博における台湾茶の提供

- 台湾茶とは何か?

- 独自のアピールに挑戦するセントルイス万博の台湾喫茶店

- 提供されたのは紅茶か烏龍茶か?

- メニューの多様化で大成功

- 日本喫茶店と並び立つ台湾喫茶店

- 特別な事情で開設された台湾喫茶店

- 海外で開催された万博と台湾喫茶店

- 附表 「戦前までの主な万国博覧会・国際博覧会一覧」/井戸幸一

- おわりに / 吉野亜湖

書籍紹介

この本では、日本が近代以降、国際舞台でどのようにお茶を活用してきたのか、その歴史が丁寧に紐解かれています。お茶という日本文化の象徴が、万博というグローバルな場で外交のツールとして機能し、世界の人々を驚かせたエピソードが詰まっています。

明治時代から始まる日本の万博参加の軌跡

当時、西洋列強に追いつこうとしていた日本にとって、お茶は自国の伝統をアピールするだけでなく、相手国との関係を深める架け橋でもありました。本書では、具体的な展示の様子や、当時の人々がどのように日本の茶文化に反応したのかが生き生きと描かれています。例えば、パビリオンでのお茶の提供や、茶道の実演がどのように受け止められたのか、史料をもとに詳しく紹介されています。

文化として誇れるお茶

この本の魅力は、お茶を通じた外交が単なる文化交流を超えて、政治や経済にも影響を与えた点を明らかにしているところです。著者たちは、日本の「喫茶外交」がどのように国のイメージを構築し、国際社会での立ち位置を固めていったのかを、豊富な事例とともに解説しています。読み進めていくと、お茶一杯に込められた日本の戦略や思いが感じられ、普段何気なく飲んでいるお茶の見方が変わってくるかもしれません。

試し読み

※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。

日本の万博デビュー

1867年のパリ万博は、日本が正式に参加した初の万博です。薩摩藩と佐賀藩が参加して、茶店を出店しました。抹茶や茶道の文化を紹介する意図はなく、土間で番茶を作って提供していたものと考えられます。芸妓が振る舞いをみせ、なかなかの賑わいだったようです。

地図でみると、中国の出店する茶店の両角で薩摩藩と佐賀藩が出店しています。参加して感じ取った海外向けのトレンドを商人の卯三郎や渋沢栄一が日記などに書き残しています。

パリでの反省を活かし、次のウィーン万博では、茶器、扇、煙草、紅茶、緑茶、煎茶、抹茶、織物など、工芸品や受けが良かったものを取り揃えて大成功を収めたようです。

サンフランシスコ万博での日本茶の美味しいレシピ

- 一人分の茶葉はティースプーン山盛り1杯分

- 組み立ての水を完全に沸騰させる

- 沸騰したての湯を、乾いたポットの中に入れた茶葉に注ぎ、2~3分待つ

- 消してポットを火にかけないこと

- 砂糖、ミルクを加えても美味しい

- 茶葉の保存は湿気を避けること

現地に合わせて砂糖やミルクを加えることに、現地の人も驚いていたようです。抹茶の苦味に甘さを加えると美味しいと日本人が飲んでいるのを見て、臨機応変な対応が好印象だったようです。

アメリカによる日本茶の輸入量が増えたのも、サンフランシスコ万博の後で起こりました。このころからアメリカでは脂肪分の多い食事による肥満率が問題視されており、甘い飲み物の代わりに烏龍茶という健康法が流行ったそうです。