※ 毎朝、5分以内で読める書籍の紹介記事を公開します。

目次

書籍情報

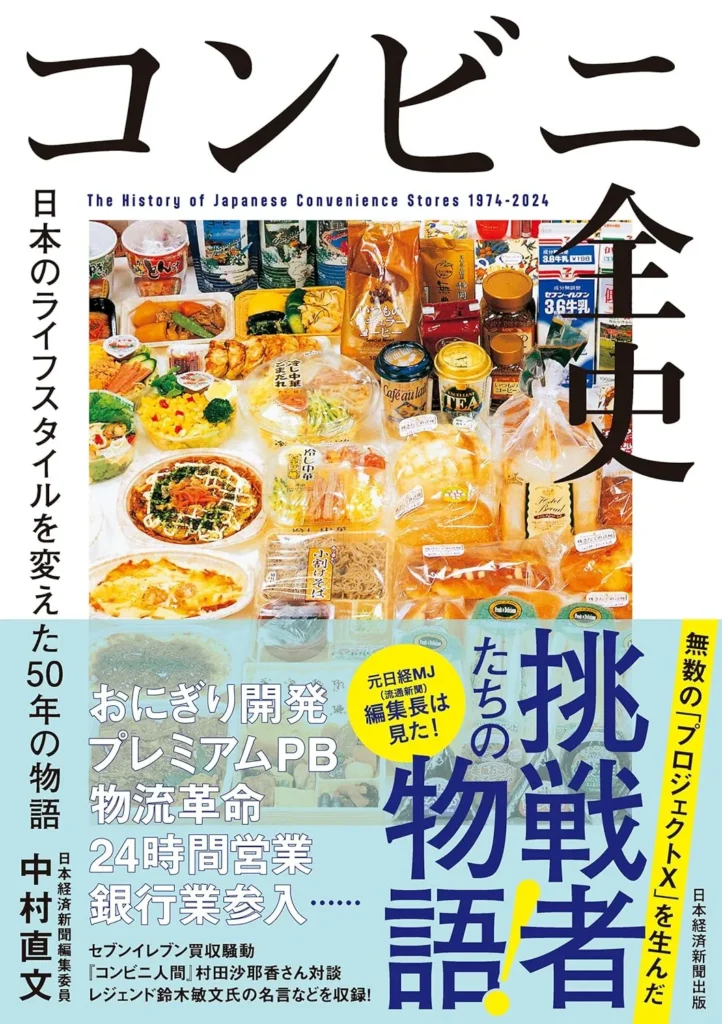

コンビニ全史

日本のライフスタイルを変えた50年の物語

中村直文

日本経済新聞編集委員。

産業部、流通経済部で百貨店・スーパー・食品メーカーなどを担当。

日経BP

- まえがき

- 第1章 コンビニの夜明け、セブン1号店・誕生秘話

- 経営陣や他店オーナーの相談相手に

- 日米双方からの「NO」

- 「家族のためにもコンビニしかない」

- 第2章 コンビニおにぎり物語

- 決め切れなかった店舗のコンセプト

- 国際電話で始まった取引

- 多様化する社会の先兵

- 手巻きタイプという新コンセプト

- 赤くて丸くて、やたら目立つ

- 「チームMD」で新商品を開発

- 第3章 濃密すぎる セブンイレブン「食」経済圏

- 約6割がセブンイレブン向け

- 厳しさが導く成長のチャンス

- 訪問から3カ月で届いた採用連絡

- 第4章 PB開発とアリアケジャパンの「プロジェクトX」

- 100店が証明できた「仮説」

- 若者から中高年に移った客層

- 手探りで始まったPB開発

- 食卓の「主役級」も登場

- 「食のインテル」表舞台へ

- 吹き飛んだ売価500円のライン

- 「1300メートルの企業広告」にゴーサイン

- ダメだしと試作は続く

- 数々の「ミニ・プロジェクトX」

- 第5章 セブンカフェ、敗者復活戦が生んだ80億杯

- 失敗を繰り返したマシン開発

- コンペで負けても改善やめず

- ユーザー視点の開発に開眼

- スムージー、釣り銭機へ広がった事業領域

- ドーナツのリベンジは「カレーパン流」で

- 第6章 ニッポンの消費を変えた セブン物流革命

- 売り手主導から消費者中心へ

- 時代の先端か、逆行か

- 牛乳が突破口になった共同配送

- コンビニ物流が生んだ改革と批判

- 配送センターでも重ねる改善

- おにぎりはブレンドの工夫で鮮度アップ

- 第7章 ローソン、ダイエー流×キャバレーに成長の源泉

- ホームパーティーのような豊かさを提供

- からあげクン・チケット・中国展開

- キャバレーチェーンと合致した思い

- ニュービジネスに賭けたベテランオーナー

- 数々の信念をのみ込んだ革新性

- からあげクンが示したできたての価値

- ローソンがトイレを開放した理由

- Interview デジタルとAI活用、生産性を倍速で上げる ローソン 竹増貞信 社長

- 第8章 ファミリーマート、「3位じゃダメなんです」の拡大戦略

- 米国式ではないフランチャイズに

- 創業期オーナーの戸惑いと決断

- 「土下座しないと出してやらない」 20| セゾングループから伊藤忠商事へ

- M&Aでライバルとも「コンビに」

- 中国製より高いタオルが売れた理由

- Interview 「営・商・マ」の一体でヒット生む ファミリーマート 細見研介 社長

- 第9章 セブンイレブン、買収提案に至る激動の15年

- 成功体験が足かせに

- 「1円でおにぎりを売る」店も

- ビジネスモデルの修正が必要に

- 失敗を検証する「大反省会」

- 改めてPBを考える

- 品ぞろえと値ごろ感の両立

- グローバルだけど、ローカライズ

- 10章 コンビニの生みの親、鈴木敏文氏に聞く

- 常に周囲から反対されてきた

- 「単品管理」の思想

- 世の中の不便に挑戦した銀行参入

- 母国の米社を立て直す

- カナダからの買収提案

- 最高の技術で、最高の商品を

- 挑戦しないと見放される

- トップは最高の広報マンでなければいけない

- 鈴木氏の「金言」

- 11章 セイコーマートの「衰退戦略」

- 北海道の人口より多いカード会員

- 危機意識が生んだ独自モデル

- 80点の設計で飽きさせない商品づくり

- 地域のインフラ店舗として残る「共衰」

- これまで以上に地域を深掘り

- 絡み合う合理性と非合理性

- 対談「コンビニ人間×コンビニ社長」 小説家 村田沙耶香氏×セブンイレブン・ジャパン元社長 古屋一樹氏

- オープニング店、白紙の楽しさ

- 国籍 年の差超え仲間に

- 人と密に、自販機じゃない

- 衝動買い起こしたい

- 「使われ方、個店ごと」

- 「働く喜び伝えたい」

- 対談を終えて

- エピローグ

- あとがき

- コンビニ50年の主な出来事

書籍紹介

この本は、日本のコンビニエンスストアの歴史を紐解きながら、その発展と変遷を丁寧に描いた一冊です。コンビニがどのようにして私たちの生活に浸透し、社会に影響を与えてきたのかを知りたい方にとって、非常に興味深い内容となっています。

インフラと化したコンビニの歴史を学べる

コンビニの起源から現代までの流れを追いながら、セブン-イレブンやローソン、ファミリーマートといった主要チェーンの戦略や工夫が詳しく解説されています。特に、コンビニが単なる「便利な店」を超えて、地域のインフラとしての役割を担うようになった過程が印象的です。

背景にあった社会変遷の解説

本書は、社会の変化や消費者のニーズにまで目を向けてます。例えば、高齢化社会の中でコンビニが果たす役割や、弁当やおにぎりといった商品開発の裏話など、身近なテーマが深く掘り下げられています。データやインタビューも豊富に盛り込まれており、読み進めるうちにコンビニの進化が日本のライフスタイルと密接に結びついていることを実感できます。

読みやすいビジネス書

文章はとても読みやすく、専門的な内容もわかりやすく説明されています。普段何気なく利用しているコンビニの裏側に、こんなにも多くの努力や歴史が詰まっているのかと驚かされることでしょう。ビジネス書としても楽しめますし、日常を少し違った視点で見つめ直したい方にもおすすめです。コンビニという身近な存在を通じて、日本の社会や経済の動きを学ぶことができる貴重な一冊となっています。

試し読み

※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。

失敗を繰り返したマシン

嗜好品として毎日のように飲むコーヒーは、コンビニにとって来店を誘発できるので、売り場の柱にしたかったのです。セブンカフェの販売を2013年から実施し、失敗を繰り返してきました。

1975年にスタートしたのは、家庭用のコーヒーマシンのように保温しておく「デキャンタストーブ式」です。酸化してしまうため、美味しくないというのが問題でした。エスプレッソ式やカートリッジ式などの思考錯誤を繰り返してきましたが、日本人に合うコーヒーが作れません。

時代が進み、電子カード決済が流通したことからコンビニの集客数が増えました。その中で喫煙者の集客がかなり多かったコンビニにとって、増税されたぶんだけ喫煙者が減った今、タバコに変わる嗜好品の集客装置が必要になってきたのです。コンビニにとって、かなり切実な悩みでした。

そこで取り入れたのが、高速道路のサービスエリアにあるドリップマシンをもとにした、店内に設置できる小型マシンです。味の素AGFからレギュラーコーヒーの自動販売機を手掛ける富士電機をすすめられました。

店内ショーケースなどを手掛けているサンデンとの開発競争もあり、富士電機は自販機最大手の意地を発揮しました。一度はコンペで負けるも、本気のコンビニ用のセルフコーヒーマシンを開発し、手淹れの味を再現することで採用されています。

グローバルな展開

インド、ベトナム、マレーシア、ハワイなどで、日本型コンビニチェーン店の展開に力を入れています。米国では日本のようなフランチャイズ出店での拡大は難しく、M&Aをしないと勢力圏を広げられません。2021年に2兆円超の投資をして、米スピードウェイを買収し、約3300店に3900店を加えました。

世界での「資本のゲーム」に身を投じ始めてから、百貨店やスーパーの切り離しを求められたり、取締役の退任を突き付けられたりと、「外圧」が増えています。2024年8月には買収提案まで受けていて、積み上げてきたコンビニ経営を継続しながら、未踏の世界へと歩まなければなりません。