※ 毎朝、5分以内で読める書籍の紹介記事を公開します。

目次

書籍情報

古本屋の誕生

東京古書店史

鹿島茂

フランス文学者、評論家、作家。

膨大な古書コレクションを有し、港区に書斎スタジオ「NOEMA images STUDIO」を解説。2017年には書評アーカイブサイトALLREVIEWSを開始。

草思社

- 序章 本屋はなぜ新刊本屋と古本屋に分かれたのか

- 古書店と古本屋はどう違うのか?

- 古物商取締条例を契機とした

- 「新刊本屋/古本屋」の分岐

- 第一章 セドリ古本屋の誕生 江戸時代までの書店ビジネス

- セドリの誕生

- 出版部門の誕生

- 四業態併存体制の確立

- 京都・大坂の古本屋で売られていた本の種類

- 海賊版対策としての本屋仲間

- 板株からデリバティブへ

- 相合株から相互取次・販売システムへ

- 出版社と新刊本屋の原点は古本

- 再構成システムとしての市の起源

- 価格形成システムとしての市

- 市の決済システムと売子(セドリ)

- 「草紙屋」とはどのような本屋だったのか?

- 古書専門店「待賈堂」達摩屋五一

- 第二章 大デフレと本屋仲間の解体 明治ゼロ年代

- 明治維新と本屋仲間の継続

- 本屋仲間の解体と古書デフレ

- 意外に健闘した出版部門と貸本屋の関係

- 明治ゼロ年代の古本デフレ下の外国人大口購入者

- 第三章 一大古書街・芝神明に漢籍ブーム 明治十年代 〔一〕

- 活発化する出版と旧態依然の流通

- 田山花袋少年が見た明治十年代の古書店街

- 芝神明町・日蔭町の古書店街

- 底値の善本良書を買いあさる外国人

- 清国公使館開設と漢籍ブーム

- 琳琅閣の隆盛

- 国文古典籍低迷時代に逆張りした浅倉屋

- 明治初期のセドリ名人

- 不定期な市会から定期的な市会へ

- 次の時代を準備した構造的変化

- 第四章 東京大学誕生と神保町の台頭 明治十年代〔二〕

- 神田・一橋地区への

- 大学・専門学校設立ラッシュと洋書需要

- 神田・一橋地区古書店第一号、有斐閣の誕生

- 三省堂の開店

- 和本から洋装本へ

- 世界で唯一の発明品「洋装本」

- 洋装本化リテラシーの普及

- 神田に私立法律学校が集まった真の理由

- 第五章 東海道線全通に神保町第二の波 明治二十年代

- 大出版社・博文館の創業と取次大手・東京堂の誕生

- 東海道線の全通と古書目録の発行

- 国粋主義の台頭と国漢古書の復活

- 洋装本古書店の誕生

- 神田神保町古書街のセカンド・ウェーブ、東条書店

- 古本屋の学校としての東条書店

- セカンド・ウェーブ、芳賀書店と高岡書店

- 新興古書街・本郷の雄、井上書店

- 第六章 靖国通り開通に神保町第三の波 明治三十年頃から大正二年の大火まで

- 靖国通りの開通と神田古書街サードウェーブ

- 靖国通り開通経過を示す古地図

- 靖国通りを市街電車が走る

- 大正二年の大火

- 和本屋と洋装本屋の完全交替 サードウェーブ1 高山書店 サード・ウェーブ2 一誠堂

- 靖国通り南側への大移動

- 靖国通り南側に誕生したサードウェーブ書店群

- サードウェーブ3 松村書店

- サードウェーブ4 岩波書店

- 第七章 古書組合の誕生に関東大震災 明治末から大正末まで

- 市会の改革

- 旧型市会の欠点

- 「神田書籍商同志会」の誕生

- 東京図書倶楽部の建設

- 東京古書籍商組合結成に向けて

- 関東大震災による業態の転換

- 第八章 古本屋の学校・一誠堂の躍動 昭和ゼロ年代

- 古書冬の時代と反町茂雄の登場

- 古本屋の学校としての一誠堂

- 神田神保町古書街の拡大と看板建築

- 古書即売会の隆盛

- 第九章 戦争をくぐり抜けて 昭和十年代

- 戦争の影と資料物

- 公定価格の衝撃

- 東京古書籍商組合の歩み

- 第十章 戦後の復興と発展 昭和二十年から昭和後期まで

- 戦後の混乱と新円切り替えによる

- にわかユートピア

- 和本屋の忍従とブームの到来

- 戦後の東京都古書籍商業協同組合の創立と再出発

- 敷地の購入と東京古書会館の建設

- 交換会の戦後史

- 特価本ジャンルの確立

- 耐久消費財から消費財へ

- 学者からオタクへ

- 終章 古本屋の現在と未来

- 古本の価格決定要因と「サブカル結晶作用」

- 古書業界の需要と供給の細り

- 古書業界の未来図

- あとがき

書籍紹介

古本文化

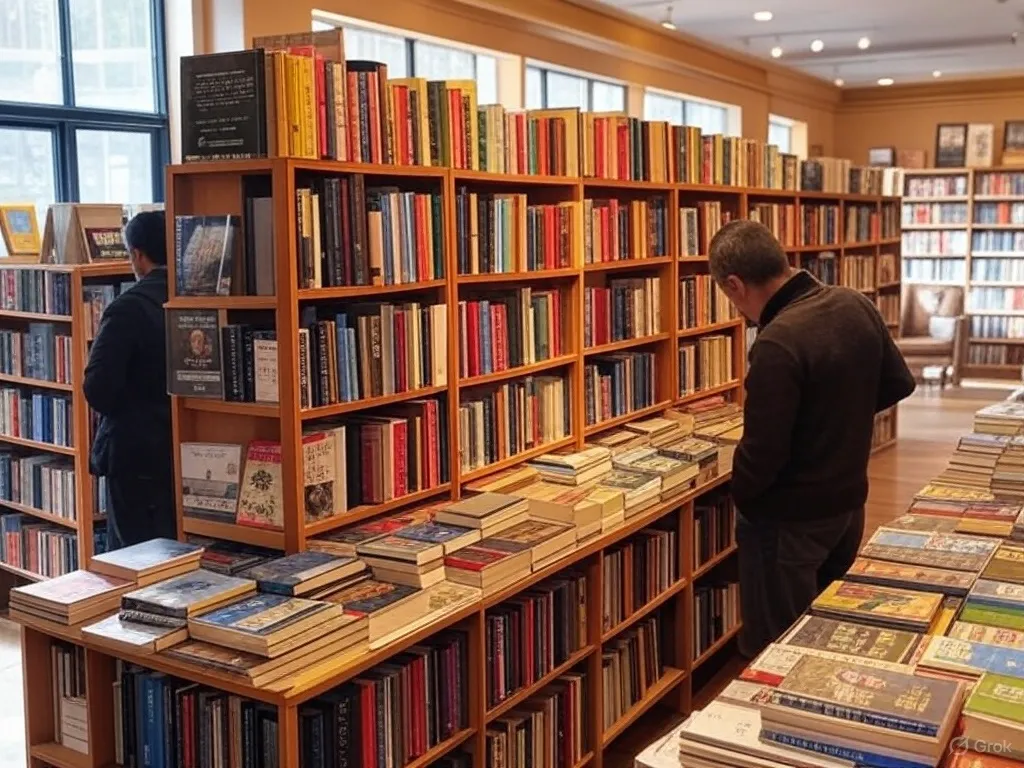

古本屋の起源をたどりつつ、それが社会の中でどのような役割を果たしてきたのかが描かれています。特に、ヨーロッパの古書肆や日本の古本屋の違いに触れながら、時代ごとの書物との関わり方が浮かび上がってくるのが興味深いです。単なる本の売買の場を超えて、古本屋が知識の集積地や文化の交差点として機能してきた様子が、具体的なエピソードとともに生き生きと綴られています。

古書店好きの著者

鹿島茂さんの文章には、古本に対する愛情が溢れていて、古本屋を訪れる楽しさや、そこにしかない出会いの素晴らしさが伝わってきます。読んでいるうちに、自分も古本屋の埃っぽい棚の間を歩き、思いがけない一冊を見つけたくなるような気持ちにさせられます。専門的な知識がなくても楽しめる語り口なので、古本に特別な思い入れがない方でも十分に読み進められるでしょう。

この本は、古本屋という空間が持つ独特の魅力に気づかせてくれると同時に、書物と人との関係について考えさせてくれる作品です。古本屋巡りが好きな方はもちろん、日常の中で少し違った視点を得たい方にもおすすめの一冊です。ぜひ手に取って、その世界に浸ってみてください。

試し読み

※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。

出版社と新刊本屋の原点は古本

出版部門を持つ物之本屋の多くは、少なともスタート時に供給を古本に頼っていたことでしょう。古本は供給に難があるから、復刻本、復刊を作れば需要を満たすことができます。海賊版も似たような発想に基づくものですが、売れ筋の古本をコピーするのではなく売れ筋の新刊をコピーしたものが違法でした。

多品種少量生産物という本の宿命を免れようと努力した結果、古本屋になったわけです。そして古本から、復刻本、オリジナルな新刊本というのが進化の方向性となっています。

しかし、実店舗型の古本販売が発生した時点に立ち返ってみても、古本のみの販売は経済合理に欠けています。いつの時代も古本に限定して店舗を構えるのは現実的ではありませんでした。

問題は、古本を補うべき新刊の点数が圧倒的に少なかったことです。なので、本屋は古本を集め新刊を加えつつ、売れ筋の古本の復刻へと進みました。新刊出版の業態ができあがると、自然と新しい本が並ぶ本屋に移行したのです。

古書業界の未来図

新刊書店の置かれている現在の状況が、古本の業界にとって必ずしも悪いことではないと思います。古本業界にとって、薄利多売の本が問題だったのだから、新刊本業界が高価格・小部数に転じたことは良い方向です。

新刊書店の問題は、高価格・小部数になったことで、再販・委託制度が崩壊し、自由価格制になったとしたら、利益率が上がったとしても販売店数が減少していきます。街の書店、小規模な書店はやっていけないでしょう。生き残るのは、巨大店舗に配架して細分化を徹底した都市部の超大型書店だけという可能性もあります。

その可能性がある一方で、限定された分野に特化して取り揃えた専門店が生き残る可能性もあります。専門店であれば、新刊本にこだわる必要もありません。この未来の専門店の形をしているのが、神田神保町の古書店街といえます。地上げや後継ぎ問題に耐えて、生きてきた神田神保町の古書店街は、今や世界遺産に認定されてもおかしくはないほど文化と需要を融合しています。