※ 毎朝、5分以内で読める書籍の紹介記事を公開します。

目次

書籍情報

偉人の年収How much?

年収でわかる⁉歴史のヒーロー偉業伝

KADOKAWA

- 第1章 戦国時代を生きた偉人

- 織田信長

- 豊臣秀吉

- 徳川家康

- 第2章 好きに一直線!オタクな偉人

- マルチクリエーター平賀源内

- 植物学者 牧野富太郎

- 第3章 晩年に活躍した偉人

- 測量家 伊能忠敬

- 商人 三井高利

- 第4章 日本の紙幣にまつわる偉人

- 小説家 樋口一葉

- 医学者 野口英世

- 教育者 津田梅子

- 浮世絵師 葛飾北斎

- 番組ナビゲーダー 谷原章介&山崎怜奈の気になる偉人!

- 今野浩喜が時空を超えて偉人に⁉

- お金偉人クイズ

書籍紹介

この本はNHK Eテレで放送中の同名の番組が書籍化されたもので、歴史上の偉人たちの金銭面からその生き様を深く掘り下げています。

偉人の年収から考察

織田信長から野口英世、津田梅子といった歴代の偉人たちの年収を現代の価値観で考察することで、彼らの人生や業績を新たな視点から理解しようとする試みです。お金という切り口から見ることで、歴史上の人物がどのように財を築き、あるいはその逆境を乗り越えて偉業を成し遂げたのかが鮮やかに浮かび上がります。

イラストも豊富

本書はNHKの制作班による監修で、放送回の内容を基にしていますが、ただの再録ではなく、各偉人の生涯をさらに詳細に描き出しています。イラストや写真も豊富に盛り込まれており、視覚的にも楽しめる工夫がされています。読み進めるうちに、例えば、信長がどれだけの大金を動かしていたのか、野口英世がどのように資金を調達しながら研究を続けていたのか、といった具体的なエピソードが頭に浮かびます。

エンターテインメントとしても読める

エンターテイメント性と学問的な深みを兼ね備えた一冊で、歴史好きから一般読者まで幅広く楽しめる内容になっています。お金を通じて歴史を学ぶという新しいアプローチは、読者に新鮮な驚きと学びを与えてくれることでしょう。

試し読み

※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。

徳川家康

作者: Mol

弱小国・三河を率いることになった新米大名家康(26歳頃)の年収は、統治する領地が25万石、そこから家臣に与える領地が15万石や年貢を引くと、だいたい5万石程度となり、今のお金に換算すると約30億円です。

戦にかかる費用は、装備1人あたり40万円と兵糧費で、ざっくり1ヶ月5000万円だったと言われています。家康は人に仕えること(外交費)や人を使った戦術(軍備費)、大名としての生活費があったため、かなりの経費を支出しており、赤字でした。

武田信玄が病で倒れると、強敵のいなくなった信長が天下統一に向けて勢いをつけました。その信長の下で成果を挙げ、褒美として新たに領地を受け取って勢力を拡大しています。41歳の頃には年収が今のお金で84億円までアップしています。

信長が倒れ、秀吉が天下統一を果たすと、その8年後に秀吉も亡くなってしまいました。それから秀吉の家臣だった石田三成との対戦になったが、全国の大名に領土を与えることを約束し、寝返る大名を多く獲得することで戦に勝利しました。

そして、町づくりに専念し、武士中心の世の中から、苦労してきた庶民が主役の世の中になりました。江戸は人口100万を超え、世界最大級の都市となっています。

徳川家康62歳の年収は、1050億円にも推定できます。江戸幕府を開いた絶頂期であり、日本全国の収入が1兆1100億円だったことを踏まえると、家康は日本のお金のおよそ1割を1人で稼いでいた計算となります。(1石=6万円)

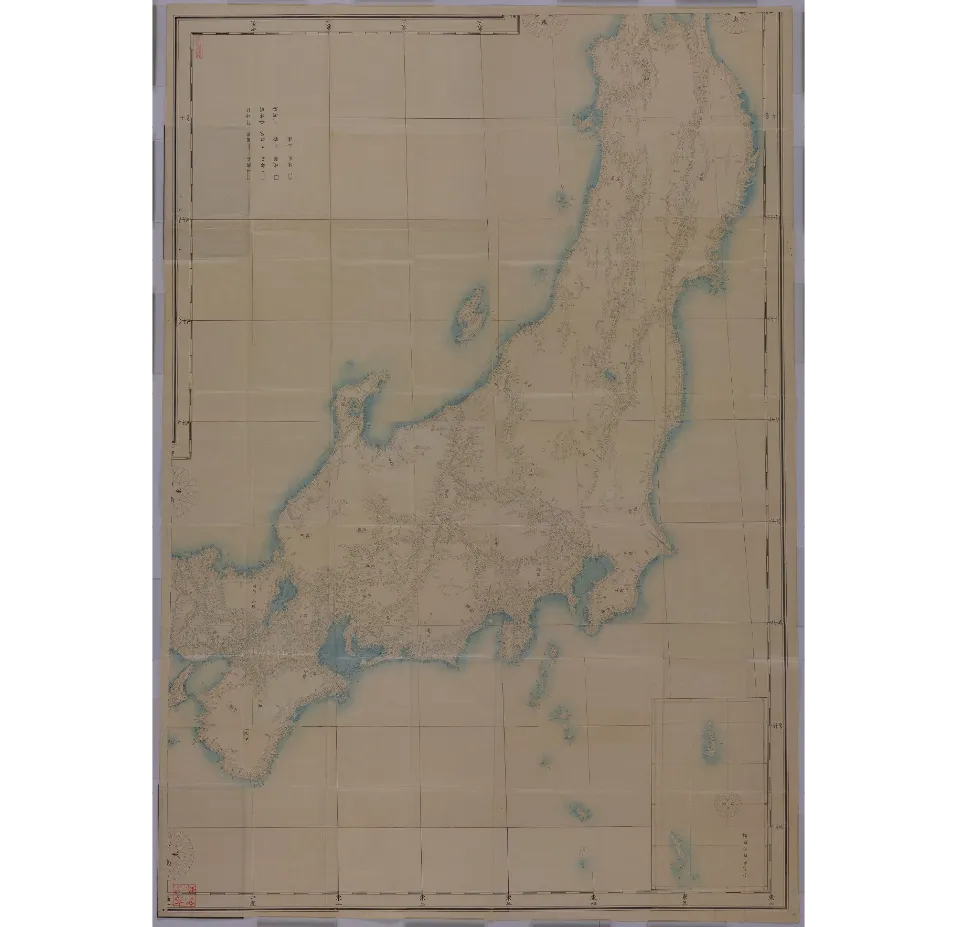

伊能忠敬

伊能忠敬は、夜空を見上げて「あの星はなんだろう」と幼少期に疑問を持ったことから、地球の大きさを測ろうと日本地図を作ろうと思い至ったとされています。

探求心が凄く、あらゆるものを数値化するような天才で、算術をすごい速さで習得したようです。数字に強く、49歳のときには1264両、今のお金に換算すると約6700万円の利益を出していました。当時の商人でもトップクラスの成績です。

50歳からそのお金を使い、天文学を学びに江戸へ移ります。星を観測して暦をつくる幕府の役所が浅草にありました。

天文学を学び、緯度1度分の長さがわかればそれを360倍にすることで地球の大きさがわかると知りました。すぐに、天体観測で自宅のある深川と浅草との緯度の差を調べてはじめます。この距離を測って計算すれば地球の大きさが導き出せると考えて、歩いて測る「歩測」という方法で調べたのです。練習に練習を重ね、1歩69cmで歩けるようになったといいます。そこで、地球1周の距離が約3万6000kmと導き出しています。しかし、師匠に暦局まででは近すぎて誤差が大きく出るから、蝦夷地(北海道)までの距離を測るくらいでないと、正しい近似値が出ないと指摘されました。

そこで、費用の9割を自ら負担することで幕府からの許可を得て、蝦夷地まで測量の旅に出ます。その半年かけた測量によって、緯度1度の距離が約111kmであり、地球一周の長さは約4万kmだと導き出しました。これが忠敬が知りたかったことです。この蝦夷地の地図の正確さに感心した幕府から、日本の地図作成の依頼を受けました。幕府がすべての費用を負担し、測量隊も20人ほどに増えた好待遇です。

地図作りに関しては、「後世に活きる人々のため」と考えていたようで、忠敬の死から3年後、弟子たちによって引き継がれた日本地図が第11代将軍・徳川家斉のもとに届けられました。「大日本沿海輿地全図」です。

この地図の正確さに、海外から来た軍人がその技術力に怯えて撤退するほどでした。軍事用から教育用に至るまで、近代国家への日本の発展を支える地図となりました。

60代の忠敬の年収は254万4000円と、そこまで高くはありません。幕臣となっていますが、下から2番目の階級のため、給金が18両、特別手当が30両の合計48両です。