目次

書籍情報

タイトル

速さは全てを解決する『ゼロ秒思考』の仕事術 SPEED

著者:赤羽雄二

東京大学工学部を1978年に卒業後、小松製作所で建設現場用ダンプトラックの設計・開発に携わる。1983年よりスタンフォード大学大学院に留学し、機械工学修士、修士上級過程を修了。1986年、マッキンゼーに入社。経営戦略の立案と実行支援、新組織の設計と導入、マーケティング、新事業立ち上げなど多数のプロジェクトをリード。1990年にはマッキンゼーソウルオフィスをゼロから立ち上げ、120名強に成長させる原動力とともに、韓国企業、特にLGグループの世界的な躍進を支えた。2002年、「日本初の世界的ベンチャー」を1社でも多く生み出すことを使命としてブレークスルーパートナーズ株式会社を共同創業。最近は、大企業の経営改革、経営人材育成、新事業創出、オープンイノベーションにも積極的に取り組んでいる。著書に『ゼロ秒思考』(ダイヤモンド社)、『7日で作る 事業計画書』(明日香出版社)、『頭を前向きにする習慣』(幻冬舎)がある。

巻末より抜粋

出版

ダイヤモンド社

内容

本書は、『ゼロ秒思考』シリーズの2作目。

1作目は頭の中のもやもやを「メモ書き」することで頭がスッキリし、物事が整理できるようになって、頭がよくなる。という内容でした。

今回は、仕事を速く終わらせる心構えと著者が実践している具体的な策を解説している本になります。会議がダラダラとならない心構え、メールの管理の仕方、パソコンの操作術の具体例などを紹介しており、そうすることでのメリット、しないことでのデメリットを一緒に説明しています。

自分は仕事が遅い。上司が仕事を教えてくれない。部下が育たない。などと悩んでいませんか?

マッキンゼーでコンサルタントをしていた経験から、仕事に対しての心構えとノウハウを教えてもらえる一冊となっています。会社勤めの方で仕事の悩みを抱えている方にオススメです。

社会人あるある

会議のあるある

- 会議の時間が長い

- 会議の回数が多い

- 再審議の2度手間が多い

- 打合せの様な会議の内容

- 曖昧な内容

- 期待が大きい

- 参加者が多い

- 発言しない参加者がほとんど

- 会議の時間を守らない人が多い

人数が多く、長い会議が進み、会議コストが大きくなるばかり、最短で仕事を進める・終わらせようとする姿勢からは正反対です。

資料作成のあるある

- 何度も、やり直してしまう

- メールなどの他の事に気をとられる

- 上司に文句を言われて何度も作り直しを受ける

- 自分ならどうするのか、考えていない考えられない上司がほとんど

大体が必要以上に時間をかけてしまっています。1人で考えてしまっている場合も多く、なかなか前に進まないことが多いそうです。こんな状況でヤル気がみなぎるでしょうか?

コミュニケーションのあるある

- 上司に少し突っ込まれただけで、「わかりません」「さあ」で終わってしまう

- ほとんどの人が英語でコミュニケーションがとれない

- 話の途中で過剰に突っ込みたくなってしまう

- 気が付いたらこちらが演説モードになってしまう

- 遠慮がちに伝えるために遠回しに言ってしまう、言いそびれてしまう、ごまかしてしまう

- 部下がついてこない

自分の頭で考えていなかったり、いつも焦ってしまっていて丁寧に聞くことが苦痛に感じる人がいます。いつもイライラしている人に話を聞くのは気を使ってしまいますよね。悪循環です。

社内のあるある

- 上司よりさきに帰ってはいけない雰囲気で、残業・サービス残業をしてしまう

- 年休を全部消化しきれない

- 目立ち過ぎては良くない

これは、本来特殊な事情であるハズなのに、いざ年休を取ろうとすると勇気がいります。

暗黙の前提条件

- ともかく安く作れば売れるはず

- 開発には時間がかかる

- 品質はカスタマーサポート部が対応し、不満等は押さえ込むもの

- 1500円以上の値段にはできない

- プロジェクトリーダーは部長がする

組織には謎の縛りがおおいですよね。身動きとれなくなっていませんか?

ナゼそんなことが起こるのか?

企業が大きくなるにつれて

仕事がふえていき、人が増えて、競争が生まれて、利益率が上がっていく…だけなら良かったんですが、

会議に、根回し、会議資料作成が共に増えていく、お金を生むとは限らない時間です。

- 自分で決定し、推進しきれない多くの経営者や部門長

- 部門内外の調整につぐ調整

- それにともなう膨大な書類作成

上記の3項目が、日本企業の生産性の低さ三大要因だと著者は述べています。

高度経済成長以降悪化し、米国企業が実力主義になり日本企業と圧倒的な差をつけられている理由が説明できない人が会社に勤めています。

日本は対応が遅れています。

なんで仕事が遅いのか

直ぐに始めることができないのが原因です。

- 1度後回しにし始めると、「ちゃんとやらなくちゃ」と思考が固まってしまい挽回するのが難しくなります

- メールなどの他のことが気になったり、他人の依頼を断れなかったりで集中できない

- 想像力に欠けて、段取りが悪くなり、後手後手に回る

- 優柔不断で迷う、いくら情報があっても自身がもてないので、意思決定ができない

- 資料作成を担い、何度もやり直しをかけられる

自身がない。意思決定ができない。行動できない。というです。

部下がついて来ないのは

- 先頭を走る勇気がでない

- 心に余裕がなく、早く成果を出そうとする

- 自社・自分の体力を考えずに飛び込もうとする

- 妙に他者に攻撃的、上から目線

- 1人で考えがち

- 口が重い、なかなか仕事を教えない

身に覚えがあったり、そんな上司がいたりしませんか?

相手を尊重して対応できていない、情報を他人に伝えることができない、やっぱり自信がない。そんなことが原因です。

サイト管理人

心当たりのある嫌な項目ですね。

いつも後手後手に回るのは、こんな理由だったんですね。

どんな心構えが必要か?

他の業務をどんどん片付けていき、頭を動かしてPDCAを何度も回す。やがて、やる気が出てきて実力を発揮するようになるためには、やっぱりスピードが大切です。そのためには…

全体像を描く

- どの部分が大事で、本当はそこまで大事ではないところが分かるようにする

- 上司がいる場合は自分で全体像を考え、上司にブレがないかを確認しながら実際の作業に入るといい

- 十中八九、やや危ない上司と仕事することになる

- そして、自分自身も部下に同じことを思われていることに注意しよう

丁寧にやり過ぎない

- 仕事を速くするには、丁寧にやりすぎてはいけない

- 必ずどの組織にいても、素早くやろうとすると、慎重に仕事をするようにと反対される

- 時間切れになってしまえば、丁寧さも元も子もない

- 仕事全体が見えていない場合があり、一部に時間をかけすぎて時間がたりなくなる

- そして、慌ててしまう

- バランスを考え、顧客にとって本当に意味のあるところを集中的に丁寧にすればよい

仕事のツボを押さえる

- その仕事が成功した、上手くいったという状況を想像し、「仕事の成功のイメージ」を明確に持つこと

- 細かいところまで想像することで、自然にツボが見えてくる

- 何度もシミュレーションし、段取りを明確にすることが大切

- 仕事ができるひとの観察も効果的

好循環をつくる

好循環とは、勝手に物事が進む状態と、次々に協力してくれるようになることを言います。

- 好循環は、信頼できるチーム・パートナーとの間で起きる

- 好循環がうまくいくように仕事を加速させていく

- 好循環は自然に始まるもの

- 種まきのみ行うこと

- 自分から作り出そうとしないこと

工夫の仕方を工夫する

普通の工夫ではなく、もっと徹底した「特別な工夫」であること

「身の回りで一番仕事が早そうな2人にやり方を聞き、一番仕事が遅そうな2人にやり方を聞いて、2組に一致するところ、しないところを整理し、自分のやり方を工夫する」など

そこまでしなければならないのか。と思った人は、そのレベルの努力が必要だと言わざるを得ないです。

前倒しする

- 心に余裕があると、人は頭がよく働く

- 上司、先輩に遠慮なく聞く

- 無駄を整理する

- 全体像をみて、優先順位をつける

- 後輩にノウハウを伝授する

- できることは、全部前倒しする

- 許容できる限られた時間の中でしよう

- 残業してまですることはない

このやり方でやっておけばいいからは危険。一生、人に使われるだけになる。仕事は給料をもらうため、と思って仕事をしていると前倒しはできない。

二度手間を全力で避ける

- 仕事をしていれば、二度手間が生じることはある

- 前提条件のズレなど日常茶飯事

- 仕事のほとんどは誰かが経験し、失敗している。人に聞いて、考えることが大事

- 二度手間になりそうなことがわかったとき、目を瞑ってそのまま続けてしまうことがないように

- 他人の目、信頼を失うのが怖い → でも、避けよう

- 後々になってくると、もっと酷いことになる

スピードは永遠に上がり続ける。上手くいくと楽しくなり、もっとスピードが上がり続ける。プラモデルを作るときに、工夫する作業は楽しいものです。

ノウハウの具体例をいくつか紹介

「メモ書き」でゼロ秒思考を目指す

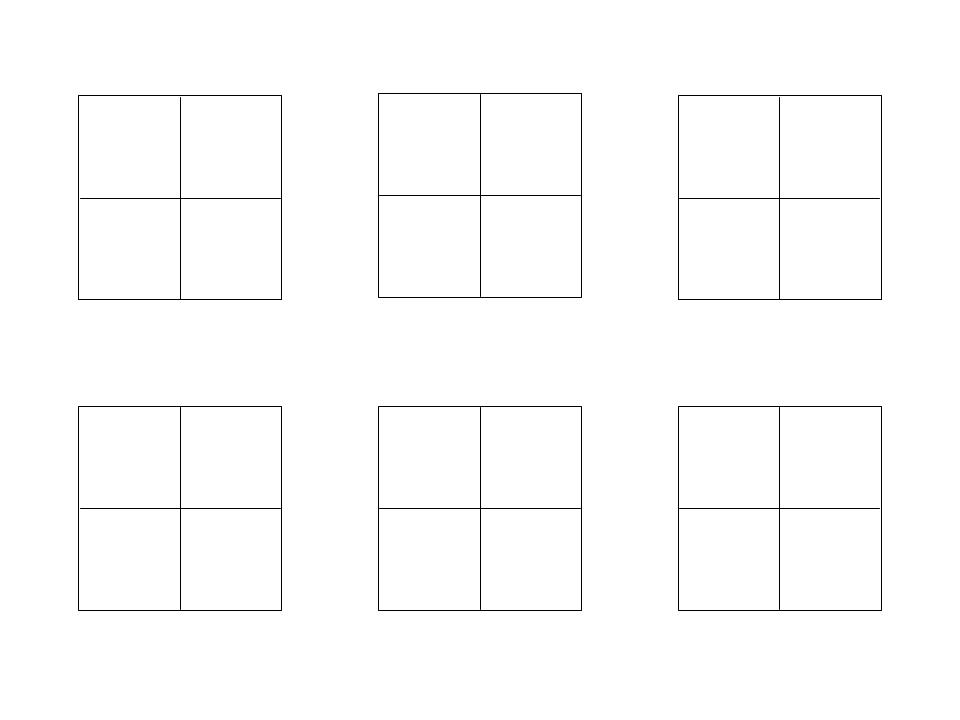

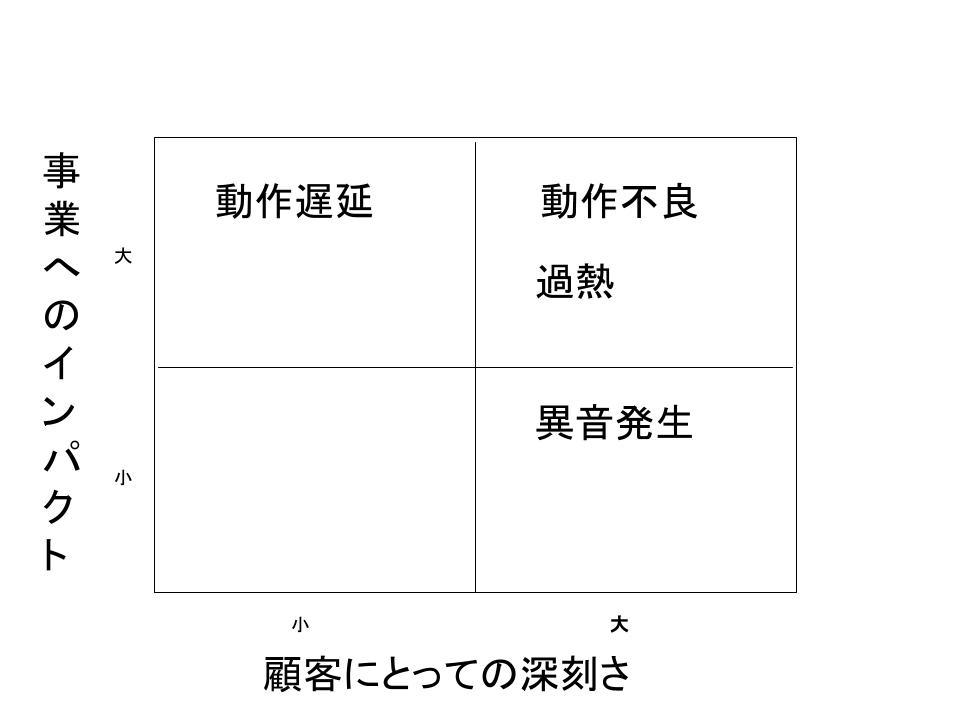

フレームワークトレーニング

3×3 又は 2×2のマス掛け図を用意する。上の図は2×2を6つ用意したもので、A4用紙を横にして扱います。

- 問題点を縦軸と横軸にそれぞれ用意して、問題点を切り分ける

アイデアや問題点を切り分けられ、優先順位が明確になり、効果的に取り組みやすいです。

フレームワーク練習方法

- 2×2のマス掛けを6つ印刷されたA4の用紙を用意する

- A4用紙を横置きで使う

- 毎日1ページ行う

サイト管理人

毎日10枚のメモ書き+フレームワーク1枚

やる事が増えました。

毎朝・毎晩30分を情報収集に当てる

- 自宅などの邪魔が入らない場所で行う

- 顧客ニーズはころころ変わる、ついていけなくなるから情報収集は大切

- 30分なのは、延々と読みふけることを防止するため

- 実はかなりの投資の時間、英語、ブログ、毎日1時間かけたらかなりの完成度のものが出来上がる

- 重要なものは印刷して、頭に情報を入れやすくするのがオススメ

記事は全て話半分で読み、必要に応じて裏どりをする

- 記事を読むときは、本当にそうなのか?という疑いをかけて読んでいく

- 不正解なこともよくあるから

- 意図的に真実を曲げている場合も少ないないから

- 日本人は新聞・雑誌など活字になると鵜呑みにしやすい

- 全てを裏どりすることは現実的ではない

- 意思決定に影響する場合は、情報の原点に遡ってチェックしよう

海外のカンファレンス動画をみる

先進技術で戦う人は必要です

- SXSW Interactive

- Tech Crnuch DISRUPT

- cleantech forum

勉強会・セミナーに参加する

著者はセミナー後の懇親会で名刺を交換し、夕食にお誘いして一気に親しくなるそうです。

進んで講演・発表することで情報が集まる

- 機会があればできるだけ引き受けるほうが良い

- カンファレンスやワークショップなどで行っても良い

- ブログを立ち上げるのも良い

- 20~30程度の記事を書くことが出発点になる

- 注目されることもあるでしょう

- 人脈が広がり、新しく情報源を獲得できる

- 良いブロガーを見つけたら、情報源や書き方を参考にするといい

半年で目処がつく超高効率的英語勉強法

世界中どの国も全く問題なく英語でやり取りできていることが多い。

カンファレンス会場のあちこちで、朝食をとりながら英語で商談している。

日本で英語が問題なく喋れる人が、どれほどいるだろうか。

本書では「聞く力」「読む力」「話す力」「書く力」それぞれの英語力を上げるノウハウを解説しています。この記事では「聞く力」の勉強法を紹介します。

- 会話量が圧倒的に多いテレビドラマを見る

- ビジネス英語と日常生活の英語を一度に学ぶことができる

- 全巻揃える必要がない。ヤフオクで1巻だけ買い何度も聞くのがいいだろう

- 今の時代なら、フリマアプリで購入…アマゾンのプライムビデオで無料の1話を何度も聞くといった具合になります

- 1度目は日本語字幕

- 2度目は英語字幕

- 最初のウチは2度目の英語字幕を繰り返してみることをオススメ

- 3度目は字幕なし

会議の効率化

- 全ての会議の時間を半分にする

- 会議の数、出席者を半減させる

- 会議での議論を素早く、効果的に進めることができる

- ホワイトボードで会議の生産性は数倍になる

- 会議リーダーが書く

- 発言をそのまま記録していく

- わかりにくいときは遠慮なく聞き直して書く

- 趣旨を汲み取って補完して書く

- 書いた内容を指ながら確認する

- 課題と次のアクションを整理する

- 写真に撮って、議事録にする

- ホワイトボードマーカーは中字で黒2本、赤2本、青1本

- 薄くなったマーカーは躊躇なく捨てる

- マーカーの備蓄は常に補充する

自身をつける「メモ書き」タイトル

- 自分は何が得意か

- なぜ自信がないのか

- どういう時に特に自身がないのか

- 誰に対して自信を持てないのか

- 誰に対して自信を持てるのか

- いつも自信を持って行動している人はだれか。それはナゼか

丁寧に聞く

- 丁寧に聞くことで、すれ違いが無くなるので、仕事が早く進む

- 伝えるべきことを3,4点メモしてから話すとスムーズに発言や会話ができる

- 言いずらいことは、生きていればあります。遠慮せずに伝えて前に進みましょう

- 合意した内容を書面で共有する。語弊があったりするのを回避できる

- 「上から目線」はNG

- ポジティブフィードバックに徹する

- 避けて良い人もいる

- 本当に相性の悪い人

- 悪意のある人

- やや病的な人

接触そのものが災いを呼ぶ人がいます。我慢するべきではありません。

最後に

みんなもメモろう!!

スッキリするし、これは今できるな。などの整理が少しずつだけれどもできてきました。

お試しあれ。

購入リンク

amazonはコチラ