※ 毎朝、5分以内で読める書籍の紹介記事を公開します。

目次

書籍情報

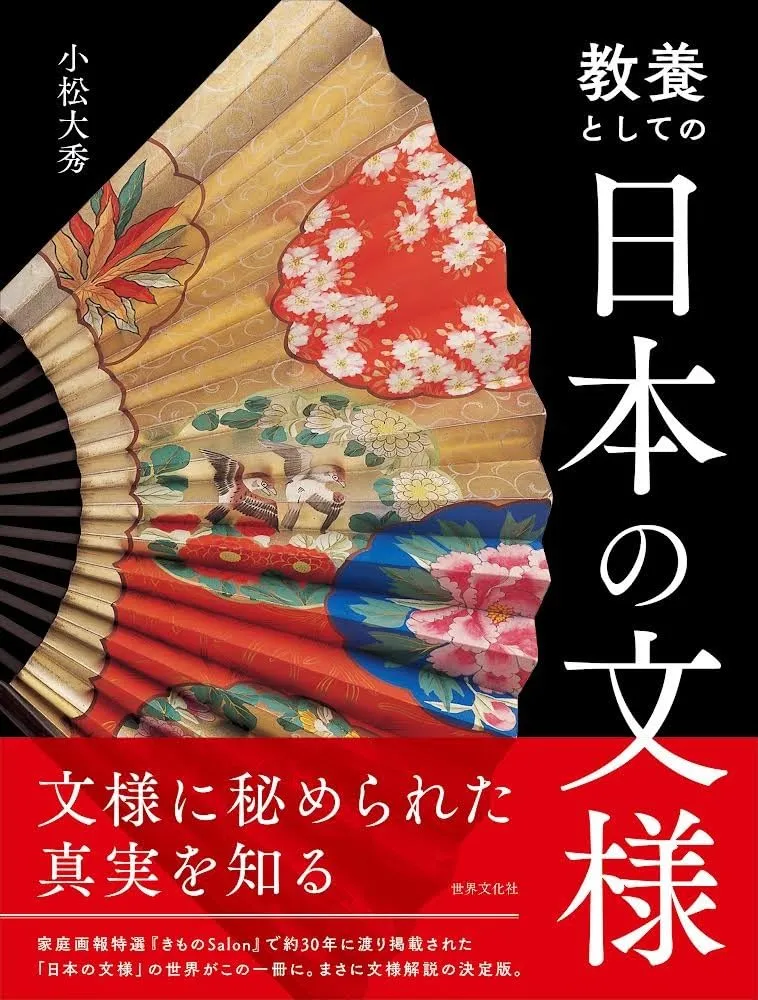

教養としての日本の文様

小松大秀

公益財団法人永青文庫館長。

秋田市立千秋美術館館長。

東京国立博物館学芸部工芸家漆工室研究員として勤め、副館長などを歴任した経歴を持つ。

世界文化社

- 第一章 吉祥文様 祝いの心を形でみせる

- 龍鳳呈祥

- 鳳凰

- 龍

- 桐竹

- 延年益寿

- 蓬莱山

- 鶴

- 亀

- 松

- 菊

- 桃

- 唐草

- 連年有余

- 蓮

- 鴛鴦

- 魚

- 富貴栄華

- 牡丹

- 芙蓉

- 子孫繁栄

- 葡萄

- 柘榴

- 蔦

- 唐子

- 隠居楽道

- 四君子

- 歳寒三友

- 福徳招来

- 宝尽くし

- 宝船

- 開運招福

- 扇

- 熨斗

- 橘

- 厄除招福

- 矢

- 薬玉

- 麻の葉

- 鱗

- 知っておきたい文様と模様

- 正倉院文様

- 有職文様

- 王朝模様

- 龍鳳呈祥

- 第二章 季節の文様 四季を愛で、生命を慈しむ

- 竹

- 梅

- 柳

- 春草

- 水仙

- 椿

- 桜

- 山吹

- 菖蒲、燕子花

- 藤

- 紫陽花

- 百合

- 薔薇

- 鉄仙

- 朝顔

- 沢瀉

- 秋草

- 稲

- 紅葉

- 銀杏

- 柿

- 南天

- 蔬菜

- 鳥

- 兎

- 千鳥

- 海賦

- 蜻蛉

- 蝶

- 水

- 日月

- 雲・霞

- 雪輪

- 第三章 文芸の文様 物語や詩歌などに由来した文様の世界

- 婚礼調度

- 車

- 誰が袖

- 風景

- 人物

- 源氏絵

- 楽器

- 玩具

- 餓鬼

- 知っておきたい文様と模様

- 歌舞伎模様

- 第四章 幾何模様 線と面で構成したジャパンデザインの極み

- 青海波

- 亀甲

- 七宝

- 市松

- 丸尽くし

- 知っておきたい文様と模様

- 名物裂

- おわりに

書籍紹介

日本の文様が持つ美しさと歴史、そしてその背景にある文化や信仰を探求します。文様は単なる装飾ではなく、時代や地域、職人たちの技巧と精神性が反映されたものであり、小松氏はその一つ一つに込められた意味や物語を丁寧に解説しています。西アジアや中国からの影響を受けつつも、日本独自の進化と創造性によって形成された文様について、豊富な図版を用いて紹介しています。

各文様を詳しく知れる

文様が生活のあらゆる面にどのように浸透し、衣食住や祭り、宗教的な儀式に至るまで広範に影響を与えてきたかを明らかにします。各章では重要な文様をピックアップし、その起源、使用例、そして現代における解釈や応用について語られます。たとえば、古来から幸せや繁栄を願う象徴として用いられてきた文様の数々が、現代でもデザインやアートの重要な要素として再評価されていることが強調されています。

一般大衆向け

一般読者にも理解しやすいもので、専門的知識を必要としない人々でも日本の文様の深遠さに触れることができます。世界文化社の出版物としての質感も高く、見開きの大きなページに美しい文様が躍るこの本は、視覚的にも魅力的な一冊です。

試し読み

※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。

宝船

※イメージ図 文様は本書でお楽しみください。

本来はお正月の縁起物の1つです。新しい年が福に恵まれるよう、1月2日によい初夢を見るために枕の下に宝船の絵を敷いたという習慣から始まります。

室町時代から明治中期まで続いた縁起物です。七福神が乗っている船や米俵などが運ばれています。祝いのきものや帯に取り入れられ、振袖や婚礼のためのものに描かれました。

丁子は香辛料を表し、金嚢はお守りやお金を表現しています。密教法具に宝珠が、大黒天の小槌が、この上ないめでたさを感じさせる煌びやかな雰囲気を醸し出します。

車

車文様で有名なのは「片輪車蒔絵螺鈿手箱」(東京国立博物館)です。流れる水に半ばまで浸された無数の車輪が描かれています。

文様の大部分は漆塗りの地に金粉を蒔き付けた金蒔絵で表され、車の白く見える部分には、貝を文様の形に切り抜いて貼り付ける螺鈿技法が用いられています。

この文様はいろいろな解釈がありますが、自然な情景を映したものとみるのが定説です。平安時代に貴族の乗り物として使われた牛車の車輪は木製なので、乾燥すると割れてしまいます。それを防ぐために、水の流れに浸すわけです。その日常的な光景をデザイン化したものになっています。